2023年 学術雑誌掲載論文

High reproductive potential of the commercially exploited shark Squalus suckleyi in the major fishing grounds of the western North Pacific.

Journal of Fish Biology.

Yano, T., Hattori, T., Narimatsu, Y., Nagao, J. and Tanaka, S. 2023.

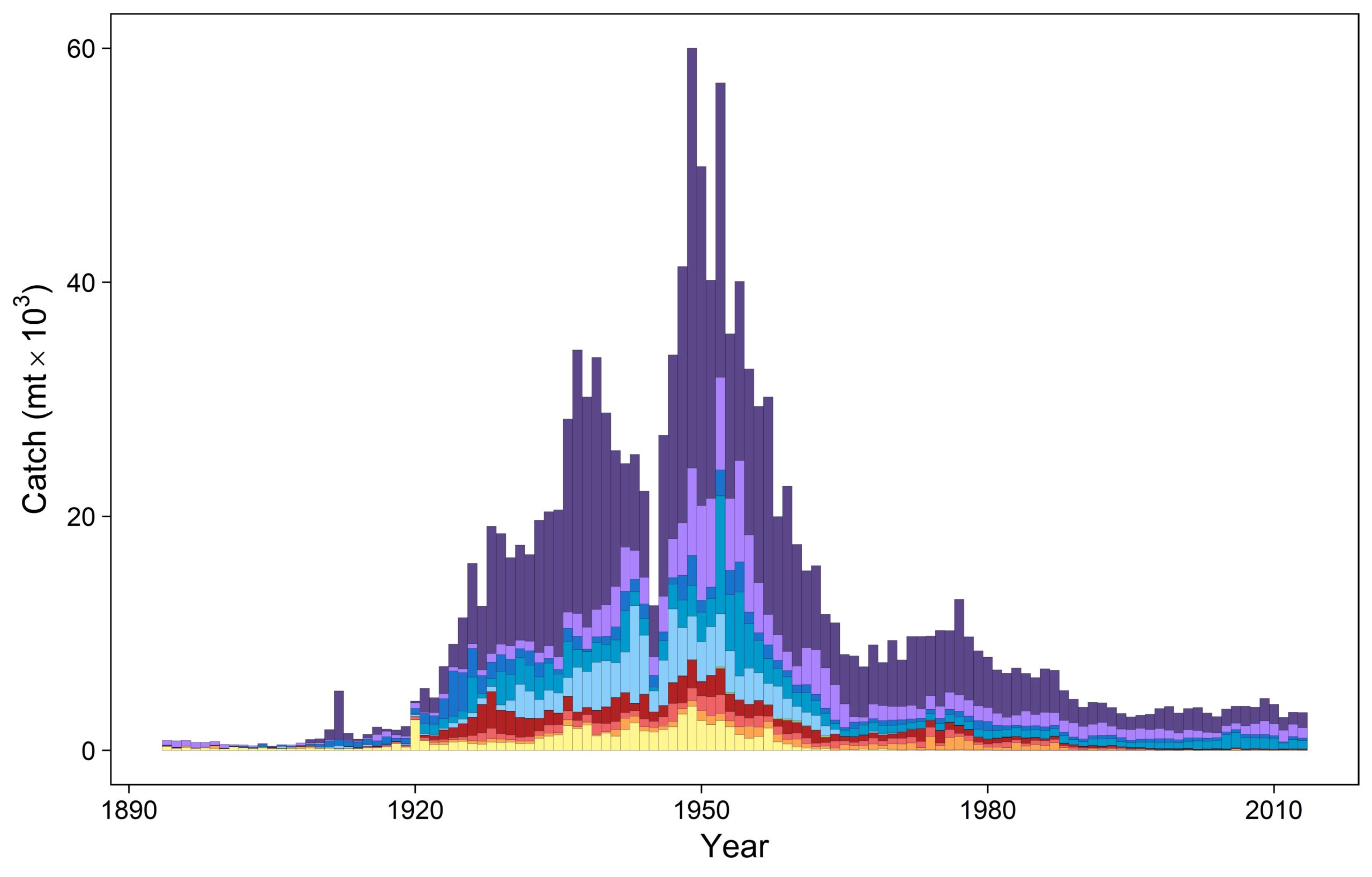

アブラツノザメは、日本において水産資源として長期間利用されてきたサメである。近年、日本のアブラツノザメ漁獲量は3,000トン程度で横ばいに推移しているが、多獲期である1940~1950年代の30,000~60,000トンと比較すると低い水準となっている。本種は、過度の漁獲による個体群縮小時の応答として早熟化が生じることが報告されている。本研究において近年の繁殖特性を明らかにし、過去の知見と比較したところ、生物学的に個体群の縮小は認められなかった。また、日本近海に生息するアブラツノザメの繁殖力は、雌雄共に他海域と比較して高いことも明らかとなり、日本における本種資源の持続的な利用に寄与していると考えられた。

Elasmobranch genome sequencing reveals evolutionary trends of vertebrate karyotypic organization.

Genome Research.

Yamaguchi, K., Uno, Y., Kadota, M., Nishimura, O., Nozu, R., Murakumo, K., Matsumoto, R., Sato K. and Kuraku, S. 2023.

脊椎動物の中でもとくに染色体の情報が乏しい軟骨魚類に注目し、その一種であるトラフザメに加えて飼育歴世界一を継続中の沖縄美ら海水族館のジンベエザメ個体について、染色体規模の全ゲノム配列を取得した。ジンベエザメについては、世界で複数のチームがゲノム情報を競って発表してきたが、染色体規模のDNA配列を得たのは今回が初めてであり、水族館での飼育個体からの採血によりこの研究が実現した。サメ類が多くの染色体をもつことは以前から知られていたが、それらの染色体は、長さが短いほど塩基組成の偏り(GC含量)と遺伝子密度が高い、そしてDNA配列が変わりやすい、という特徴を持つことが示された。さらに、この2種の系統が分岐した約5千万年前から両者に保持されてきたと考えられるX染色体を、軟骨魚類で初めて同定し、そのDNA配列を報告した。他の脊椎動物の性染色体とは遺伝子構成が異なるため、サメ類は、性染色体を独自に獲得したと推測される。 さらに、サメ・エイ類では以前消失したとされたHoxC遺伝子群が、大量の反復配列に隔てられながらも、想定される順序で染色体上に連続して配置されていることも示された。

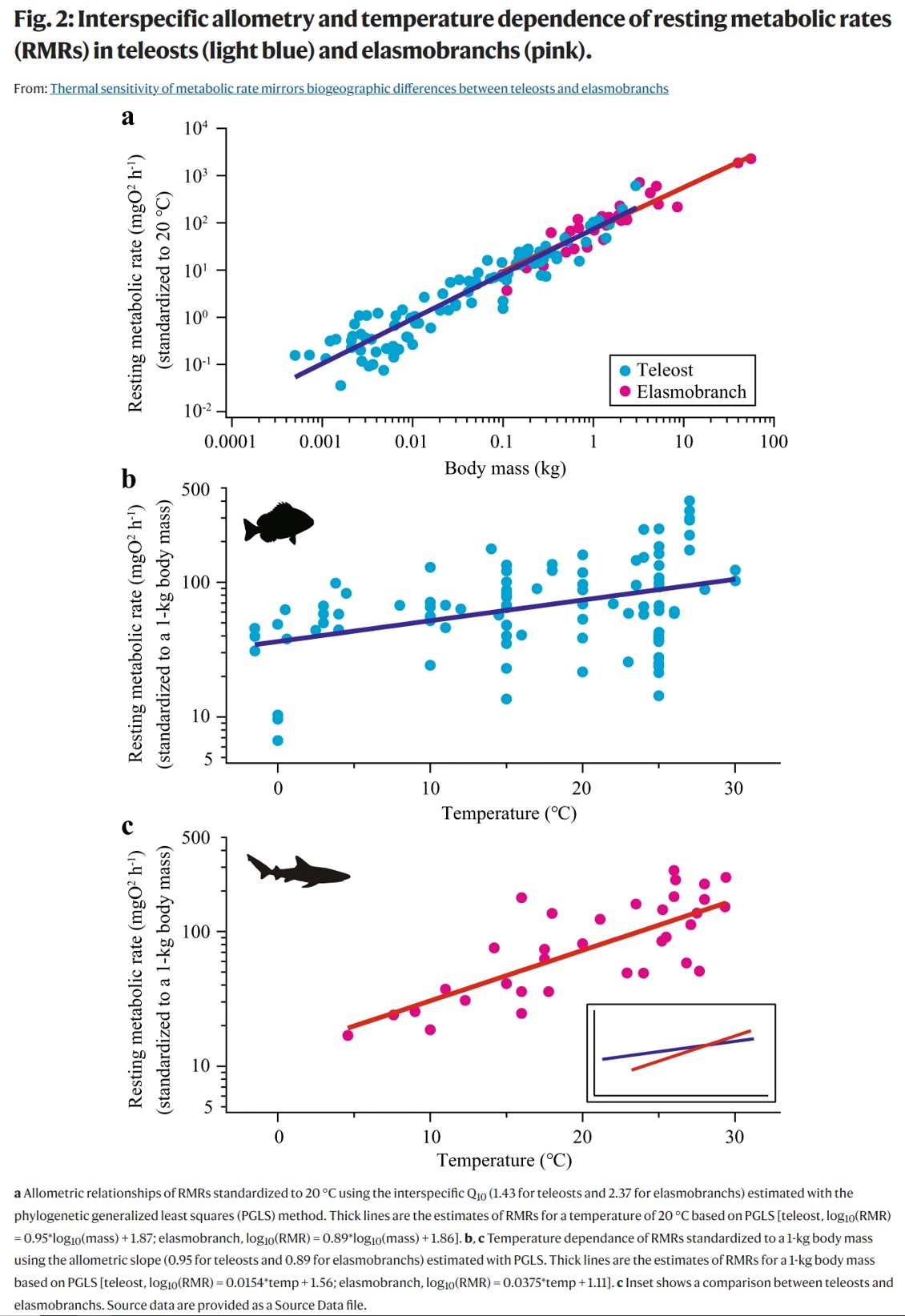

Thermal sensitivity of metabolic rate mirrors biogeographic differences between teleosts and elasmobranchs.

Nature Communications 14:2054.

Watanabe, Y. and Payne, N. L. 2023.

極地の冷たい海にも多様な魚類がいるのはなぜか。「代謝低温適応仮説」によれば、冷たい海に生息する魚類は、その水温の割には高い代謝速度を持つとされる。古くから議論されてきた有名な仮説であるが、真偽はいまだにはっきりしない。本研究では、魚類を硬骨魚類と軟骨魚類に分け、文献から代謝速度に関するデータを大量に集めて仮説を検証した。硬骨魚類では低温適応が見られたが、軟骨魚類では見られなかった。また、種の多様性に関するデータを分析し、高緯度海域では硬骨魚類に比べて軟骨魚類の多様性が著しく低いことを見つけた。硬骨魚類と軟骨魚類では低温適応の度合いに差があり、それが高緯度海域における多様性の差に繋がっていることが示唆された。

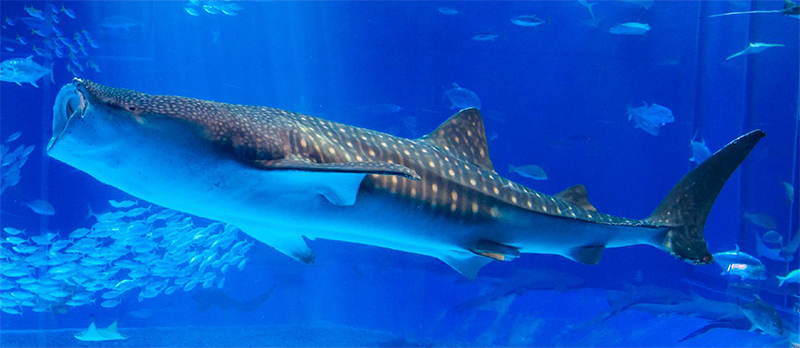

Underwater ultrasonography and blood sampling provide the first observations of reproductive biology in free-swimming whale sharks.

Endangered Species Research, 50: 125–131, 2023.

Matsumoto, R., Murakumo, K., Nozu, R., Acuña-Marrero, D., Green, J. R., Pierce, S. J., Rohner, C. A., Reyes, H., Green, S. M., Dove, A. D. M., Torres, M. L. and Hearn. A. R. 2023.

ガラパゴス海洋保護区は世界で唯一、成熟した雌のジンベエザメが回遊することが知られており、その多くが妊娠個体である可能性が報告されている。沖縄美ら島財団はGalapagos Whale Shark Project(エクアドル)、キト・サンフランシスコ大学(エクアドル)、ガラパゴス国立公園管理局(エクアドル)、ジョージア水族館(アメリカ)、Galapagos Conservation Trust (イギリス)、Marine Megafauna Foundation(アメリカ)と共同でジンベエザメの繁殖生態の解明に向けた野外調査を同海域で行っている。本研究では沖縄美ら海水族館で飼育する大型板鰓類の健康管理技術として開発された超音波診断と血液採取の手法をこの調査に導入し、海で自由に泳ぐ野生ジンベエザメに対し実施した。その結果、2匹のジンベエザメから直径28.5~83.6mmの卵胞(卵黄の前駆体)を世界で初めて検出したほか、6匹の血液からホルモン濃度の分析を行うことに成功し、この成果を学術論文として公表した。今回確立された調査技術は、絶滅危惧海洋動物の繁殖生態を理解するために役立つと期待されている。

Whale shark rhodopsin adapted to deep sea lifestyle by a substitution associated with human disease.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 120 (13) e2220728120.

Yamaguchi, K., Koyanagi, M., Sato, K., Terakita, A. and Kuraku, S. 2023.

本研究はジンベエザメが光を活用するしくみの解明に挑み、眼の網膜にある光受容タンパク質(オプシン(1))のうち、微弱光下での視覚をつかさどるロドプシンについて、DNA情報と吸収する光の波長を測る分光測定を組み合わせることで、ジンベエザメと他のサメ類を比較した(図1)。その結果、ジンベエザメのロドプシンは、従来の常識を覆すアミノ酸置換によって、深海の中で最も届きやすい青色の光を効率的に受け取ることができることを明らかにした。また、ジンベエザメのロドプシンは熱に弱く、低温となる深海での機能に適していることもわかった。本結果から、ジンベエザメの視覚は、水温が低下した深海において、微弱な光を活用できるような進化を遂げたことが示唆される。この進化の引き金になったアミノ酸置換部位はヒトの夜盲症(2)の原因となる置換部位でもあり、ジンベエザメの海水面付近から水深2000メートル付近の深海まで潜水するというその独特のライフスタイルの表れともいえるかもしれない。さらに、本研究は、様々な生物のくらしをその生体を犠牲にすることなく解き明かすために、DNA の情報を活用したタンパク質の人工合成技術が有用であることも示した。

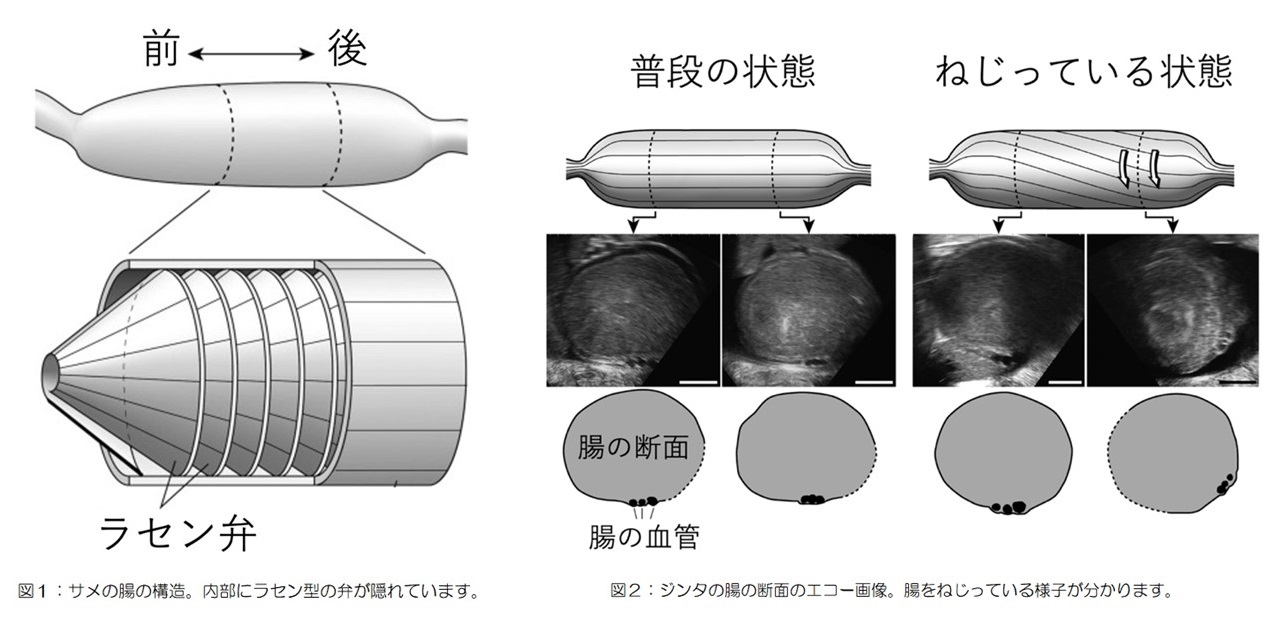

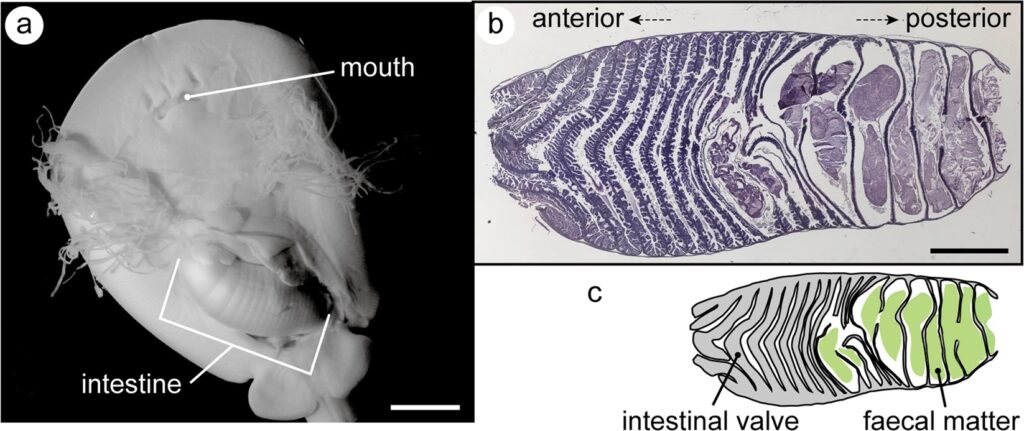

Narrowing, twisting, and undulating: Complicated movement in shark spiral intestine inferred using ultrasound.

Zoology, 157 (2023) 126077.

Tomita, T., Murakumo, K. and Matsumoto, R. 2023.

サメの腸はとても変わった構造をしている。外から見ると筒型だが、内部にラセン状の弁が収納されている。しかし、「なぜラセンなのか?」という疑問については、未だ明確な答えが得られていない。本研究では、その疑問に答えるヒントになるかもしれない発見があった。超音波診断装置(エコー)を用いて水族館で飼育するジンベエザメ「ジンタ」の腸の動きを観察したところ、サメは消化中に腸をねじっていることが分かった。ねじる方向は常に右向きで、これはラセン弁の巻きをよりキツくする方向である。つまり、雑巾をねじって水を絞るように、サメは腸をねじることで内部の糞便を肛門から絞り出していると考えられる。

2022年 学術雑誌掲載論文

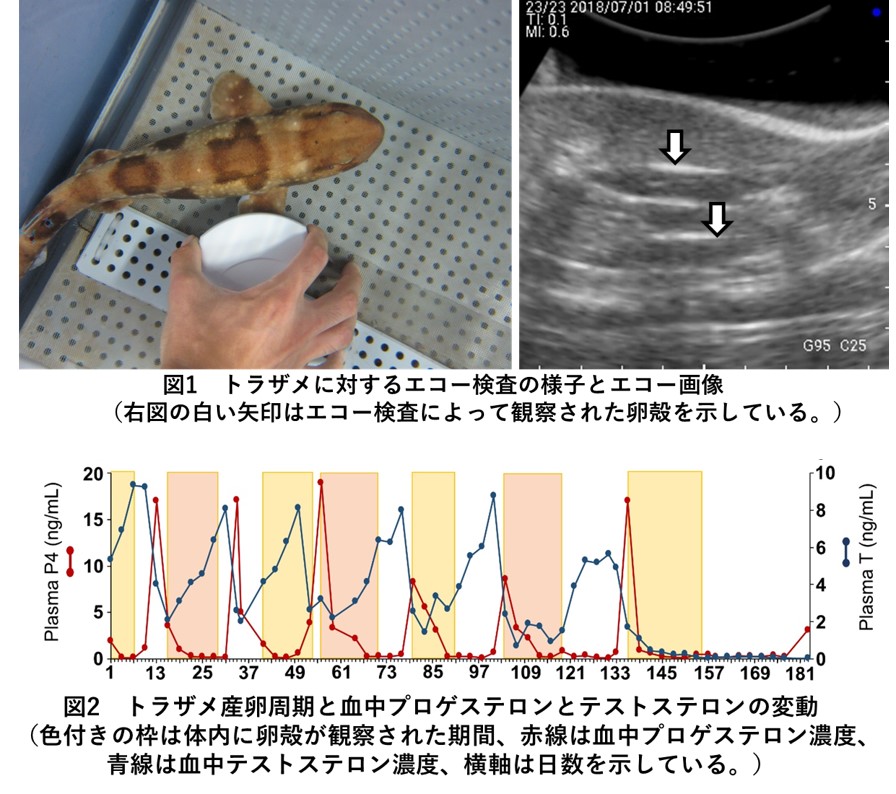

Long-term monitoring of egg-laying cycle using ultrasonography reveals the reproductive dynamics of circulating sex steroids in an oviparous catshark, (Scyliorhinus torazame).

General and Comparative Endocrinology, 327: 114076.

Inoue, T., Shimoyama, K., Saito, M., Wong, M K-S., Ikeba K., Nozu. R., Matsumoto, R., Murakumo, K., Sato, K., Tokunaga, K., Kofuji, K., Takagi, W. and Hyodo, S. 2022.

卵生のトラザメ(Scyliorhinus torazame)に対し、超音波画像診断(エコー検査)を同一個体に対して約半年間、毎日実施することで、産卵周期を非侵襲的かつストレスをかけることなく把握することに成功した(図1)。さらに、エコー検査と並行して3日に一度の経時的な採血を行い、産卵周期と同期した性ステロイドホルモンの周期的変動を見出した。特に、受精・卵殻形成前に血液中のテストステロン濃度が低下し、その直後にプロゲステロン濃度の一過的上昇が起こる(図2)。毎日採血を行った実験から、この血中プロゲステロン濃度の上昇は輸卵管内に卵殻が見出される2日前に起こることもわかり、排卵・受精・卵殻形成に重要な役割を果たすことが示唆された。卵生さらには胎生を含めた軟骨魚類の生殖メカニズム解明にむけて、重要な基盤的手法と知見を提供する成果である。

Molecular mechanism of nutrient uptake in developing embryos of oviparous cloudy catshark (Scyliorhinus torazame)

PLOS ONE, 17(3): e0265428.

Honda, Y., Ogawa N., Wong, M K-S, Tokunaga, K., Kuraku, S., Hyodo, S. and Takagi, W. 2022

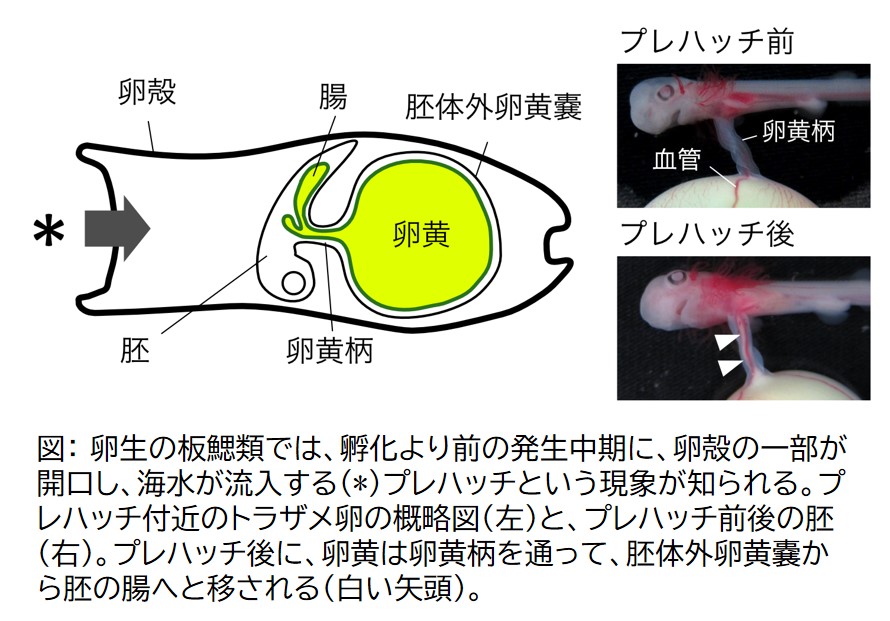

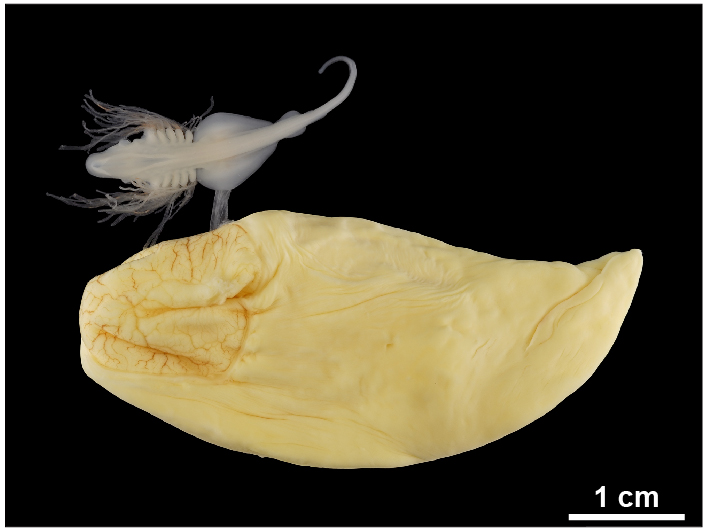

卵生の板鰓類であるトラザメが、発生期間中に卵黄に含まれる栄養を消化吸収するメカニズムを明らかにした。卵生から胎生まで多様な繁殖様式を持つ軟骨魚類は、胚への栄養供給方法もバラエティに富む。本論文では、卵黄のみに栄養を依存する最もシンプルな卵生のトラザメを用いて、栄養吸収に関わる分子群を網羅的に解析し、「発生中期以後に、胚体外組織である卵黄嚢上皮と、胚の腸の両器官が積極的に卵黄成分を吸収することで急速な胚の成長を促す」ことを見出した。

Five-month Incubation of viviparous deep-water shark embryos in artificial uterine fluid.

Frontiers in Marine Science.

Tomita, T., Toda, M., Murakumo, K., Kaneko, A., Yano, N., Nakamura, M. and K. Sato. 2022.

サメの体液を模した溶液(人工羊水)の中で、深海ザメの一種である「ヒレタカフジクジラ」の胎仔を出生サイズまで育成することに世界で初めて成功した。本技術は、サメの「人工子宮装置」の開発に大きな進展をもたらす画期的な成果であり、水族館における早産胎仔の救命のほか、希少種保全を目的とした人工繁殖技術の確立に大きく貢献することが期待される。

■ 概要 ■

- 人工子宮装置にヒレタカフジクジラの胎仔を5ヶ月間収容し、出生サイズまで育成した。

- 胎仔の育成には、サメ体液を参考に開発した「人工羊水」を使用した。

- 本技術は、早産胎仔の救命や、希少種保全のための人工繁殖技術の確立に大きく貢献する。

- 人工子宮装置内で育成中の胎仔は、現在沖縄美ら海水族館内にて展示中である。

Over 120 years of landing trends in Japan, for the commercially exploited shark species, Squalus suckleyi.

Fisheries Research, 249: 106257.

Yano, T., Hattori, T., Shibata, Y. and S. Tanaka. 2022.

長期の漁獲量変動は、資源の動向を概観する際の重要な指標となる。日本では、アブラツノザメを古くから水産資源として利用しているものの、一部の年を除き正確な統計が存在しないことから長期的な漁獲量の変動は不明である。本研究では、1894年以降のアブラツノザメの漁獲量を都道府県別に推定した。その結果、日本では1894年以降、100年以上の長期に亘り本種を資源として継続的に利用していることが明らかとなり、漁獲量はその変動に基づき大きく四期に区別できた。各期の漁獲量の増減は、社会的需要の影響を強く受けると考えられ、漁獲量動向は資源状態の概観に不適であると判断された。当該結果は、サメ類の都道府県別単価の変動からも支持された。

Mode of uterine milk secretion in the white shark.

The Anatomical Record

Tomita, T., Nakamura, M., Nozu, R., Ogawa, N., Toda, M. and K. Sato. 2022.

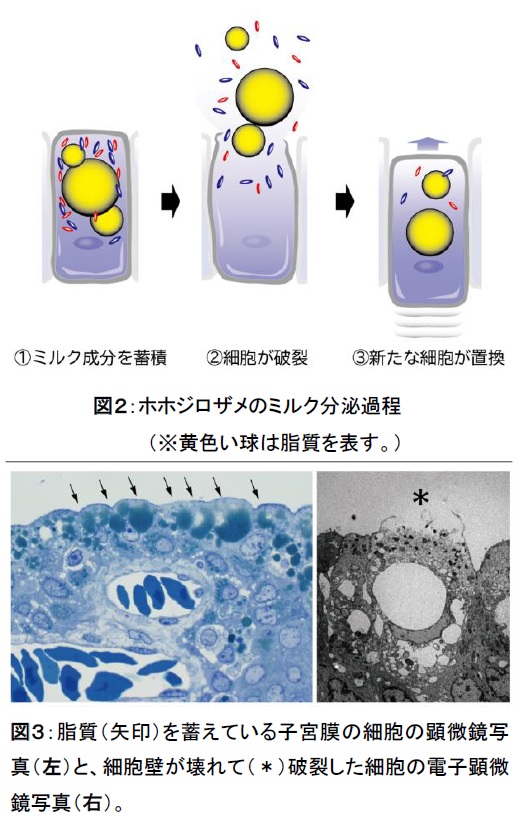

一般財団法人沖縄美ら島財団(沖縄県本部町)、東京大学大気海洋研究所(千葉県)の研究グループは、子宮から白色の液体(子宮ミルク)を分泌し胎仔を育てるホホジロザメの子宮表面を細胞レベルで観察した。その結果、ミルク成分を含む子宮表面の細胞が「破裂」することでミルクが子宮内に放出されていることが判明し、哺乳類とは大きく異なるミルク分泌の仕組みであることが明らかになった。

■ 概要 ■

- ホホジロザメは妊娠初期に子宮ミルクを分泌し、胎仔を育てることが知られている。

- 世界で唯一の妊娠初期の子宮標本を調査し、ミルク分泌の仕組みを明らかにした。

- 子宮内面の細胞がミルクを蓄え、その細胞が破裂することでミルクが供給されることが分かった。

- この仕組みは、哺乳類のミルク分泌の仕組みと大きく異なる。

Scyliorhinus hachijoensis, a new species of catshark from the Izu Islands, Japan (Carcharhiniformes: Scyliorhinidae).

Zootaxa, 5092(3): 331-349.

Ito, N., Fujii, M., Nohara, K. and S. Tanaka. 2022.

これまで日本に分布しているトラザメ属はトラザメScyliorhinus torazameとイズハナトラザメS. tokubeeが知られていたが、Soares & de Carvalho (2019)により、S. tokubeeはS. torazameのシノニムとされた。約30年前、S. torazameによく似た個体が御蔵島と鳥島で採取され、下田海中水族館で飼育されていた(萩原, 1993)。体の模様と卵殻の構造が異なるため、別種ではないかと考えられていたが、分類学的な研究は現在までなされてこなかった。本研究は、日本各地で採取されたS. torazameと、御蔵島、八丈島、鳥島で採取された個体を、形態的及び遺伝的に比較し、新種Scyliorhinus hachijoensisとして記載したものである。本種はクラスパーホックを有することからS. torazameを除く全てのトラザメ属の種と区別でき、体表に白点と黒点を有すること、臀鰭高が尾柄高より大きいことなどからS. torazameと区別することができる。また、卵殻の表面にシワ状の構造があることも大きな特徴である。ミトコンドリアDNAの3領域を対象に解析した結果、本種は単系統となることも確認された。和名はフカミ(深海)トラザメ、英名はCinder cloudy catsharkである。学名は主な採取地である「八丈島」から、和名はS. torazameよりも生息水深が深いことから、英名は童話シンデレラの「灰かぶり姫(Cinderella)」から着想し、特徴である小さな黒点を灰になぞらえて命名した。

2021年 学術雑誌掲載論文

Reproductive Biology and Embryonic Diapause as a Survival Strategy for the East Asian Endemic Eagle Ray Aetobatus narutobiei.

Frontiers in Marine Science, 8:768701.

Yamaguchi, A., Furumitsu, K., and J. Wyffels. 2021.

本論文は19年間に及ぶ長期のフィールド研究をベースに、東アジアの稀少種であるナルトビエイの包括的な生殖システムと繁殖生態に加え、板鰓類では未だほとんど知られていない胚休眠とその生態的意義、休眠後の速やかな胎仔の発達過程をはじめて解明したものである。ナルトビエイの繁殖様式は組織栄養型の胎生。交尾後ただちに雌の体内で受精して胚発生が始まるが、まもなく休止する。胚の休眠期間は約9.5ヶ月に及び休眠から目覚めた胚は2.5ヶ月で目覚ましい成長を遂げ、出生する。長期にわたる胚休眠により、新生仔は生存に最適な夏季まで出産を遅らせることができ、成魚は繁殖に関わる全てのイベントを短い夏季に集中して行うことが可能となる。胚休眠は新生仔と成魚の両方に有益な生存戦略であり、ナルトビエイの生存に厳しい環境下において、柔軟な適応により繁殖を成功させ、生存を高めている可能性がある。本研究で明らかにしたユニークで柔軟な繁殖・生存戦略の解明は、絶滅の恐れが高まっている本種の保全に役立つ指針を提供するだけでなく、サメ・エイ類の著しく多様な繫殖メカニズムとその進化の解明に貢献するものと期待される。

トビエイ科トビエイ属 Myliobatis hamlyni スミレトビエイ (新称) の日本における分布記録とトビエイとの形態比較に基づく新たな識別法

魚類学雑誌 68(2): p117-128(2021)

古満啓介・山口敦子古満啓介・山口敦子 2021.

日本産トビエイ科トビエイ属として、従来トビエイMyliobatis tobijeiのみが知られていたが(山口ほか, 2013)、White and Last (2016)により沖縄産の1標本が、オーストラリア固有種であると考えられていたMyliobatis hamlyniと再同定された。本研究では、日本の太平洋沿岸や東シナ海で採集されたトビエイ類のうち6標本と、博物館にトビエイとして所蔵されていた中から7標本を新たにMyliobatis hamlyniと同定した。その結果、神奈川県が本種の分布の最北端の記録となり、神奈川県から沖縄県にかけての太平洋~東シナ海の表層から水深500 mまでの日本沿岸域に広く分布していることが明らかとなった。また、これら2種の分布は重複しており、これまで混同されていた可能性があることから形態学的特徴を詳細に調査し、両者の識別のための分類形質を明確にした。なお、Myliobatis hamlyniの体盤背面の紫色を帯びた体色がスミレ科植物のスミレの色を連想させることに因み、新標準和名「スミレトビエイ」を提唱した。

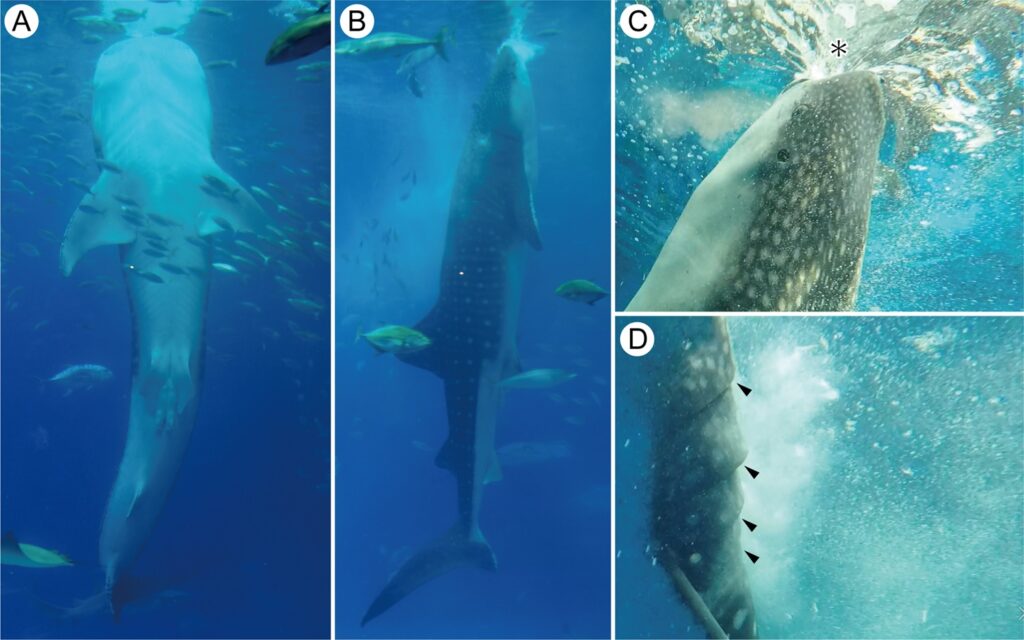

Volume of the whale shark and their mechanism of vertical feeding.

Zoology, 147: 125932.

Tomita, T., Toda, M., Murakumo, K., Miyamoto, K., Matsumoto, R., Ueda, K. and K. Sato. 2021.

ジンベエザメは全長12メートル以上になる最大の魚類である。このサメはプランクトンを主食とするが、その摂食行動は非常に複雑であることが知られている。中でも特徴的な行動に垂直採餌があり、ジンベエザメは口を水面に向けて垂直に立ち、水面に浮かぶプランクトンを吸い込んで食べる。垂直採餌の謎のひとつは、サメの体は一般的に水より比重が重たいにも関わらず、採餌中に沈んでしまわないことだ。しかも、採餌中は尾鰭の動きを完全に止めて水面に浮かんでいるように見えることがある。本研究では、沖縄美ら海水族館で飼育されている2頭のジンベエザメの体積と比重を推定し、水中での重さを計算した。その結果を踏まえ、垂直採餌中に吸い込む空気が口腔や鰓腔に滞留し、その空気の浮力によってジンベエザメは水面に浮かんでいるとの仮説を提唱した。つまり、ジンベエザメは、吸い込んだ空気によって楽をしながら餌を食べていると考えられる。

2020年 学術雑誌掲載論文

Filling gaps in the biology and habitat use of two spurdog sharks (Squalus japonicus and Squalus brevirostris) in the East China Sea

Marine and Freshwater Research, 71: 1719-1731.

Yano, T., Ohshimo, S., Sakai, T. and M. Yoda. 2020.

高次捕食者であるサメ類の多くは過剰な漁獲圧に対して脆弱であり、過度の漁獲によって個体群が縮小した際にはトップダウン効果が抑制されるため、結果として海洋生態系の均衡が乱れる恐れがある。東シナ海は、長期間継続的に強い漁獲圧に晒されている海域として知られており、当該海域にはトガリツノザメとツマリツノザメが他のツノザメ属魚類よりも優占する。両種の個体群評価のための知見は乏しいため、本研究では食性や栄養段階、繁殖、生息地特性に関する知見の蓄積を行った。この内、生息地特性に関しては、両種間で水平および鉛直方向にすみわけを行っていることや、各種内において体サイズに基づき生息地を分離することを明らかにした。

Discovery of a new mode of oviparous reproduction in sharks and its evolutionary implications.

Scientific Reports 10: 12280.

Nakaya, K., White, W. T. and H-C Ho. 2020.

Viviparous stingrays avoid contamination of the embryonic environment through faecal accumulation mechanisms.

Scientific Reports, 10: 7378.

Tomita, T., Nakamura, M., Kobayashi, Y., Yoshinaka, A. and K. Murakumo. 2020.

板鰓類には、胎生の種が多く見られる。私たちは、胎生のエイの胎仔を調査することで、彼らも哺乳類と同様、糞を貯蔵する仕組みをもっていることを明らかにした。本調査では、哺乳類とエイでは、糞を貯蔵する仕組みに違いがあることも明らかになった。胎仔が胎盤の血液を介して栄養をもらう哺乳類とは異なり、胎生エイの胎仔は、子宮壁から分泌される液体(子宮ミルク)を飲んで成長する。そのため、胎生エイは哺乳類より多い量の糞が生成される。その糞を体内に貯蔵するために、エイの胎仔は、比率にして大人の4-6倍の巨大な腸を持っている。

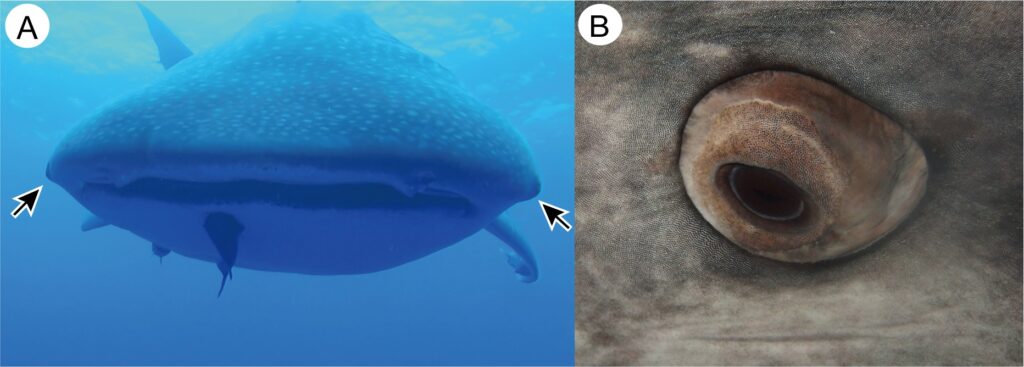

Armored eyes of the whale shark.

PLOS ONE 15(6): e0235342.

Tomita, T., Murakumo, K., Komoto, S., Dove, A., Kino, M., Miyamoto, K. And M. Toda. 2020.

ジンベエザメの眼球が鱗で覆われていることを発見し、脊椎動物における眼球保護の新しいメカニズムを明らかにした。この眼球の鱗は、体の他の部分にある鱗と異なる形態と機能を持っており、「物理刺激から眼を守る」ことに特化していると考えられる。また、ジンベエザメが眼を眼窩に引っ込めて隠す(格納する)能力を持つことも確認された。この様な能力は少数の他のサメでも知られていたが、ジンベエザメで確認されたのは初めてである。ジンベエザメの眼の高度な保護機能は、環境認識における視覚の重要性を強調していると考えられ、本種が視覚への依存度が低いというこれまでの一般的な考えとは対照的である。

Adrenocorticotropic hormone and cyclic adenosine monophosphate are involved in the control of shark bioluminescence.

Photochemistry and Photobiology, 96: 37-45.

Duchatelet, L., Delroisse, J., Pinte, N., Sato, K., Ho, H-C. and J. Mallefet. 2020.

カラスザメ科およびヨロイザメ科のサメのなかで生物発光を伴う種は、メラトニン(MT)は発光を促進し、アルファメラノサイト-刺激ホルモン(a-MSH)は発光を抑制するようにはたらく。また、プロラクチン(PRL)は異なった作用をし、カラスザメ科の発光を誘発するが、ヨロイザメ科では抑制する。興味深いことに、これらのホルモンは脊椎動物の皮膚色素の動きの調節因子としても知られている。副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、また皮膚の色素胞を制御する薬剤についても、薬理学的な試験を実施した。その結果、サメ類の発光の制御と皮膚色素の動きの機能的類似性が示唆され、特に後者は発光器に存在するアイリスのような構造をもつ色素の動きよって調節される。

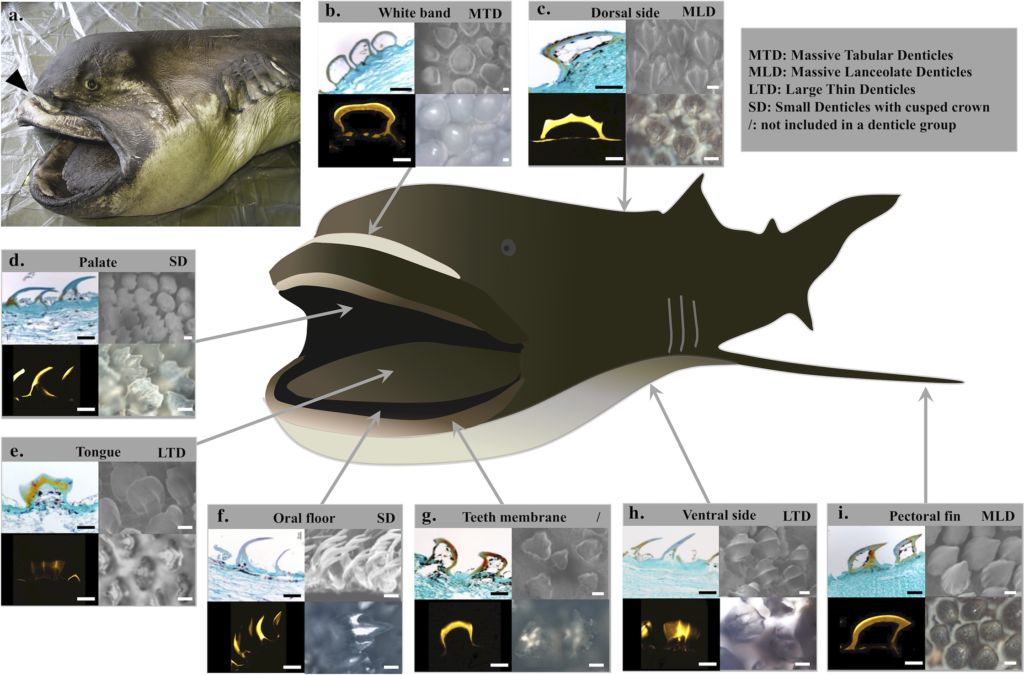

The megamouth shark, Megachasma pelagios, is not a luminous species.

PLOS ONE 15(11):e0242196.

Duchatelet, L., Moris, V. C., Tomita, T., Mahillon, J., Sato, K., Behets, C. and J. Mallefet. 2020.

メガマウスザメは20世紀に発見されたサメの中で最も謎が多いサメの一種である。本種の生態については、プランクトンを主に捕食する“ろ過採食”であることが知られているが、摂餌のメカニズムについては不明とされている。過去の研究では、上顎に顕著な白色帯をもつことに由来する「発光ルアー仮説」や、摂餌時にエサ生物の発光を反射する仮説が存在するが、長い間その証拠は見出されていない。そこで本研究は、メガマウスザメの生物発光に関するこれら仮説の再検証を行った。組織学的アプローチ(組織切片、蛍光in situハイブリダイゼーション、走査型電子顕微鏡)および分光光度法による観察の結果、本種は生物発光の機能を有する器官をもたない(発光生物ではない)ことが判明した。また、口の中や白色帯に存在する細かな楯鱗(サメ肌)には様々な形状が存在し、がプランクトンの発する生物発光を反射する可能性があることが明らかになった。

Body temperature stability in the whale shark, the world’s largest fish.

Journal of Experimental Biology, 223: jeb210286.

Nakamura, I., Matsumoto, R., and K. Sato. 2020.

ジンベエザメの放流時に行動記録計と体温計を装着して野外での行動と周りの水温に対する体温の変化を調べた。数百mの鉛直移動によって周りの水温が変化しても、ジンベエザメの体温はゆっくりとしか変化せず、身体が大きいことによる体温の安定性が確認された。また、ジンベエザメの体温の上限は海面水温と同等であり、体温調節を外界の温度に依存する外温性であることが確認された。また、文献中の様々な魚種と比較すると全身熱交換係数は体重と関係しており、体重の約-2/3乗に比例して体温変化がしにくくなることがわかった。放流した個体は外洋で水温3~4℃と非常に冷たい1000mを越えるような深度まで潜っていた。大きな身体に由来する体温の安定性がそのような潜水を可能にすると考えられる。

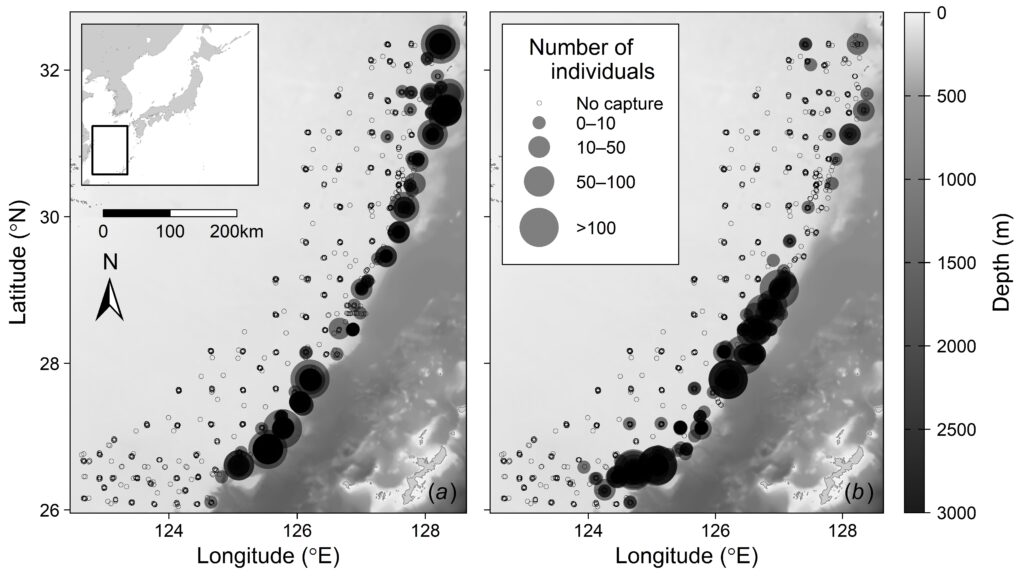

Re-estimation of Genetic Population Structure and Demographic History of the Whale Shark (Rhincodon typus) with Additional Japanese Samples, Inferred from Mitochondrial DNA Sequences.

Pacific Science, 74(1): 1-19.

Yagishita, N., Ikeguchi, S. and R. Matsumoto. 2020.

ジンベエザメは世界の温帯から熱帯の海に広く生息し、広範囲に回遊することが知られている。しかし、日本に回遊してくる個体が、どの地域の個体と遺伝的交流があるか、解明されていない。今回、日本(沖縄と本州)で採取されたジンベエザメの遺伝子を調査した結果、フィリピン、台湾およびカリフォルニア湾の個体と交流がある可能性が示された。これにより、西部太平洋-インド洋間と北太平洋全域では個体の移動があることも分かった。この成果は、個体数の減少が危惧されているジンベエザメの生態解明や、資源管理などの保全活動に広く貢献することが期待される。

Changes in feeding habits of the starspotted smooth-hound, Mustelus manazo, in Tokyo Bay between periods with different stock size levels.

Marine Pollution Bulletin, 152: 110863.

Park, J. C., Kodama, K., Oyama, M., Lee, J. H., Ohta, Y., Yamaguchi, A., Shiraishi, H. and T. Horiguchi. 2020.

本研究は、東京湾におけるホシザメMustelus manazoの食性が、資源の低水準期(1990年代半ば)と高水準期(2000年代後半)とでどのように変化するのかを明らかにし、評価したものである。ホシザメの空胃率は、低水準期の調査では5.9%であったのに対し、高水準期には16.1%に増加した。同様に、胃内容物重量指数は、特に小型のサイズクラスで減少した。資源水準に関わらず、甲殻類が最も主要な餌となっていたが、胃内容物の種組成には変化が見られ、高水準期にはカニ類の割合(%W)が増加した一方で、エビ類とアナジャコ類の割合が減少した。本研究で示されたホシザメの食性の変化は、東京湾の底生生物群集の変化と関連したものであると考察された。

Mesurement of 1α hydroxycorticosterone in the Japanese banded houndshark, Triakis scyllium, following exposure to a series of stressors.

General and Comparative Endocrinology, 292: 113440.

Iki, A., Anderson, W.G., Deck, C.A., Ogihara, M., Ikeba, K., Kataoka, H. and S. Hyodo. 2020.

軟骨魚類では、間腎腺から分泌されるホルモン(コルチコイド)が、他の脊椎動物のコルチコステロンやコルチゾルなどとは異なる1α-ヒドロキシコルチコステロン(1α-OH-B)であることが知られている。本研究では、血漿をHPLCで分画することで1α-OH-Bに対する正確な測定系を確立した。また、ドチザメの血管内にカニューレを装着し、無麻酔・自由遊泳下でいつでも採血できる実験系を確立した。これらの系を用いて、1α-OH-B値の日内変動ならびに、麻酔、外科手術、拘束・空中曝露、長期絶食といったストレスに対する応答を調べた。

Facilitated NaCl uptake in the highly developed bundle of the nephron in Japanese red stingray Hemitrygon akajei revealed by comparative anatomy and molecular mapping.

Zoological Science, 37: 458-466.

Aburatani, N., Takagi, W., Wong, M. K. S., Kadota, M., Kuraku, S., Tokunaga, K., Kofuji, K., Saito, K., Godo, W., Sakamoto, T. and S. Hyodo. 2020.

軟骨魚類は、体内に高濃度の尿素を保持することにより高浸透圧の海水環境に適応しており、腎臓はNaClと尿素の再吸収を担う重要な調節器官である。サメ類・ギンザメ類では腎臓におけるNaClや尿素の再吸収機構が明らかにされつつあるが、エイ類についての理解は遅れていた。本研究ではアカエイ腎ネフロンの形態と膜輸送体遺伝子配置を解析し、サメ類・ギンザメ類には見られない特徴としてNaCl再吸収に関わる分節が高頻度に旋回することを見出した。この構造はアカエイが優れたNaCl再吸収、ならびにそれに伴う優れた尿素再吸収能力を有することを示唆しており、実際に独自の採尿装置を用いて血漿・尿組成をトラザメと比較したところ、アカエイ腎臓はトラザメ腎臓よりも強力にNaClと尿素を再吸収していた。

Morphological and functional development of the spiral intestine in cloudy catshark (Scyliorhinus torazame).

Journal of Experimental Biology, 223: jeb225557.

Honda, Y., Takagi, W., Wong, M. K. S., Ogawa, N., Tokunaga, K., Kofuji, K. and S. Hyodo. 2020.

卵生板鰓類であるトラザメを用いて、発生過程におけるらせん腸の形態形成とその機能発達について解析をおこなった。卵生軟骨魚は数ヶ月単位に及ぶ長い発生期間を経て孵化するが、その途中に卵殻の一部が開くプレハッチと呼ばれる現象が知られている。トラザメではプレハッチまでにらせん腸は成体と同様の形態を示すこと、また栄養吸収機能を担うペプチド輸送体及び種々のアミノ酸輸送体遺伝子の発現がプレハッチを境に大きく上昇することを明らかにした。これまでプレハッチには胚の呼吸を助ける役割があると考えられてきたが、それに加えて、胚自身が栄養吸収機能を獲得する重要な転換点であることを見出した。

駿河湾で初記録となるミツボシカスベ(ガンギエイ目ガンギエイ科)について.

神奈川自然誌資料, (41): 33–37.

崎山直夫・加登岡大希・石垣幸二・瀬能 宏. 2020.

ミツボシカスベAmblyraja badia (Garman, 1899)の1標本が2019年3月27日に駿河湾の水深1600 mから得られた。この標本は全長893.7 mmの雄で、駿河湾における出現は同湾からの初記録になると同時に西部太平洋における南限記録になると考えられる。

2018 年に相模湾から得られたホホジロザメ(ネズミザメ目ネズミザメ科)と同湾および周辺海域における出現状況.

神奈川自然誌資料, (42): 47-52.

崎山直夫・加登岡大希・瀬能 宏. 2021.

ホホジロザメCarcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)が2018年10月20日に相模湾の小田原市米神地先に設置された定置網に入網した。この個体の両顎が神奈川県立生命の星・地球博物館に標本として登録・保管され、顎歯のサイズから全長約3 mの個体であると推定された。相模湾における本種の出現は過去4回確認できたが、証拠標本に基づく記録は1903年以来である。周辺海域における出現状況から、今回の相模湾における出現は偶来ではない可能性を考慮すべきである。

島根県沿岸におけるイズヒメエイHemitrygon izuensis の初記録

鈴木渚斗・山口啓子. 2020.

ホシザキグリーン財団研究報告, 23: 245-249.

2019年10月24日,日本海に面する島根県北東部の島根半島沿岸に設置された定置網によって得られたエイ類の中に,島根県初記録となるイズヒメエイを確認した。漁獲されたイズヒメエイは体盤幅324 mmのオス個体であり,体盤腹面には溝が確認された。本種は,本来黒潮の影響を受けやすい場所に生息している南方種であることから,近年の日本海における水温上昇に伴って,本種の分布も北上している可能性もあり,今後とも注視していく必要があると考えられた。

2020年度日本魚類学会 論文賞受賞

Reproduction and embryonic development of the red stingray Hemitrygon akajei from Ariake Bay, Japan.

Furumitsu, K., Wyffels, J. T., and A. Yamaguchi. 2019.

Ichthyological Research, 66(4): 419-436.

本論文は、有明海全域をフィールドとした12年間の研究により、アカエイHemitrigon akajeiの長期に及ぶ交尾期と5月に集中した排卵・受精期、雌の体内での精子貯蔵、わずか3か月間の妊娠期間と胎仔の発達の全容、出産について明らかにしたモノグラフである。胎生エイ類は、採集時に頻繁に流産することや、飼育下での研究の難しさなどから、特に子宮内での胎仔の発達過程は謎に包まれていたが、本研究では、発生初期に約1.5か月間の短期の胚休眠(diapause)期を持つ可能性、発生再開後の僅か1.5か月間での胎仔の目覚ましい発達、妊娠後半の子宮ミルクの分泌、世界のアカエイ類中で最も高い繁殖力(最高25匹の小さな胎仔を出産)を持つことなどを初めて明らかにした。

昨年度の同雑誌のdownload数が1位となるなど注目度が高く、論文の完成度の高さと秀逸な研究成果が評価されたこと等の理由により、2020年度論文賞を受賞した。